突然ですが、大切に手入れしている庭に、近所の放し飼いの猫やノラ猫の糞(フン)があったことはありますか?

自分の家の庭が、猫たちのトイレにされてしまうのは、本当に困りものですよね。

この猫のフン問題に悩み「どうにかしたい!」と、様々な対策を調べました。

今回の記事では、私の実体験を交えながら、庭から猫のフンをなくすための方法を紹介します。

なぜ猫は庭にフンをするのか?彼らの気持ちをちょっとだけ理解してみる

対策を考える前に、まずは猫がなぜ特定の場所にフンをするのか、彼らの習性を少しだけ理解してみましょう。

■縄張りのマーキング

猫はフンをすることで、自分の縄張りを主張します。特に他の猫の気配がある場所では、積極的にマーキングをします。

■安全な場所

排泄中は無防備になるため、猫は身を隠せる安全な場所を選びます。庭の隅や、植物の陰などは、猫にとって安心できる場所になりがちです。

■砂の感触

猫は本能的に砂や土の感触を好みます。サラサラとした土や、掘りやすい場所は、彼らにとって快適なトイレになります。

私の庭も「家の塀際」や「植木の根元」など、猫が隠れやすく、土が柔らかい場所が狙われがちでした。

様々な対策について

「猫のフン対策」と一口に言っても、たくさんの方法がありますよね。

まずそのいくつかをあげてみますと

1、超音波発生器

音で猫を遠ざけるという触れ込みの超音波発生器。ホームセンターには、様々な猫よけグッズが並んでいますよね。

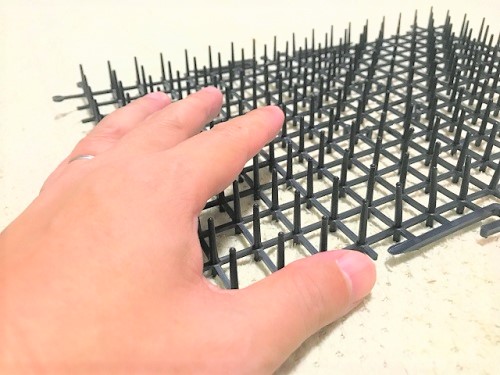

2、トゲトゲシート(猫よけマット)

プラスチック製のトゲトゲしたシートを、猫がフンをする場所に敷き詰めます

3、水を撒く

猫は汚れるのを嫌うので常に庭を濡らしておく

4、コーヒーかすや柑橘類の皮を撒く

猫が嫌がると言われる「コーヒーかす」や、「みかんなどの柑橘類の皮」を庭にしく

ただ、わたし的には「庭の見た目を崩したくない」、「余計か買い物はしたくない」、「設置や日々の作業にあまり手間をかけたくない」という思いがあり、更にいろいろと調べました。

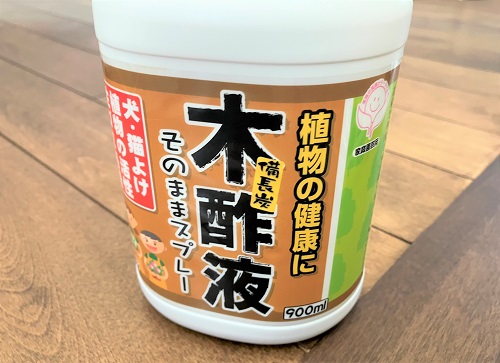

私がたどり着いたアイテム「木酢液」!

様々な方法を調べた中で、私が最も「いいな」と感じたのが、「木酢液」使った方法です。

「木酢液」とは、木炭を作る過程で出る煙を冷やして液体にしたものです。独特のスモーキーな香りが特徴で、畑の土壌改良や植物の活性化にも使われる、自然由来の資材です。

「木酢液」についての記事も書いていますので読んでみてください。

なぜ木酢液が猫よけに効果的なのか?

理由は「木酢液」の独特の匂いが、猫にとって不快な匂いなのです。

焚き火のような、焦げたような匂いは、猫が本能的に避ける匂いのようです。

木酢液の具体的な使い方とポイント

では、私が実行している「木酢液」を使った猫よけの方法をご紹介します。

用意するものは「木酢液」だけですが、「木酢液」はネットショップや ホームセンターや園芸店で手軽に購入できます。

届いたらそのまま使えるスプレータイプのものが便利ですよ!

「木酢液」が手元に届いたら、「木酢液」を猫がフンをする場所に、たっぷりと散布します。

特に、庭の隅や、塀際、植物の陰など、猫が好む場所に重点的に撒きます。

木酢液の匂いは徐々に薄れていくので、週に1回を目安に散布するようにしています。

雨が降った後は、効果が流されてしまうので、再度散布するようにしましょう。

ただ梅雨の時期は雨の日が多く、キリがないので梅雨の時期はあきらめてほっておくのもいいかもと思います。

実践した「ここがポイント!」

【フンをされたらすぐに掃除!】

フンが落ちているのを見つけたら、すぐに片付けましょう。

猫は匂いで自分のトイレの場所を覚えてしまいます。フンを取り除き、その場所に木酢液を撒くことで、猫に「ここはもう自分のトイレじゃない」と思わせることができます。

【ニオイを浸透させる期間も大切】

1回「木酢液」をまいたからといって、猫がフンをしなくなるわけではありません。

最初は「なんだ、この匂いは?」と警戒しつつも、まだフンをしてしまうかもしれません。

しかし、定期的にまくことで、猫は徐々にその場所を避けるようになりました。

私の庭の場合はフンをされなくなるまでには、1ヶ月程度かかりました。

植物への影響はないの?

市販されているスプレータイプなど、適切な希釈率であれば、植物に悪影響はありません。

むしろ、土壌環境を良くする効果も期待できます。

ただ「木酢液」のニオイはしますので、そのニオイに耐えられない場合は「木酢液」の使用はあきらめましょう。

まとめ

私は、自然由来で植物にも優しい「木酢液」で猫のフンをかたずけるストレスから解放されました。

同じように猫のフンに悩まされている方は、ぜひ一度、「木酢液」を試してみてください。

![植物と生きる幸福(生福[セイフク])](https://www.green.seihuku.net/wp-content/uploads/2023/06/ICOPY885-コピー-1.bmp)

コメント